前言 " 中国激光武器,20年也搞不出来! " 2014年, 张召忠 在镜头前的这句话,让无数军迷心凉了半截。 谁能想到,仅仅11年后, 天安门广场上那台科幻感十足的 LY-1, 直接给那言论来了个 响亮回击。 不是吹牛,这 发展速度 让西方国家都得重新 掂量掂量。 当"不可能"撞上现实 说起来, 张召忠 当年的预测并非信口开河。 就在2014年那个秋天,这位军事专家坐在 凤凰卫视 的演播厅里,面对主持人关于中国激光武器进展的提问。

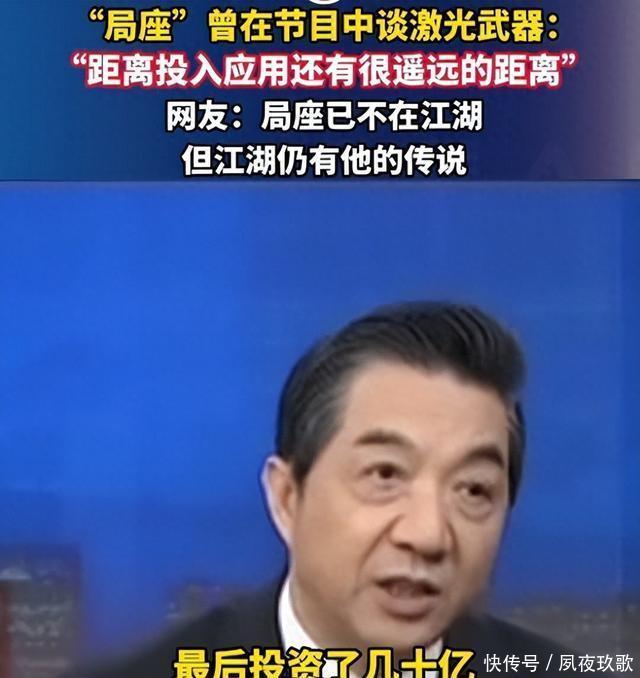

当"不可能"撞上现实 说起来, 张召忠 当年的预测并非信口开河。 就在2014年那个秋天,这位军事专家坐在 凤凰卫视 的演播厅里,面对主持人关于中国激光武器进展的提问。 他的回答相当直接:"距离应用非常遥远,现在还看不到哪一天装备。我不能说再有 十年、二十年 就能够服役。" 这话听起来挺扎心,但逻辑很清楚。

他的回答相当直接:"距离应用非常遥远,现在还看不到哪一天装备。我不能说再有 十年、二十年 就能够服役。" 这话听起来挺扎心,但逻辑很清楚。 美国在这个领域砸了 数十亿美元 ,结果却是一个又一个项目半途而废。 从 战术高能激光 到 机载激光 ,从理论突破到工程实现,每一步都像在钢丝上跳舞。 最要命的是技术瓶颈:能效太低,大气干扰,重量惊人,携带不便。你想想,在飞机上装一堆巨型燃料罐,既危险还笨重。 按照当时的技术水平,张召忠的判断确实有道理。

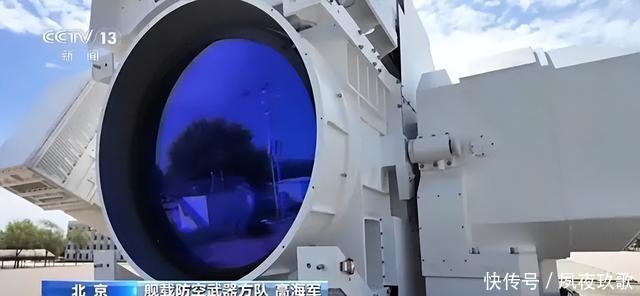

美国在这个领域砸了 数十亿美元 ,结果却是一个又一个项目半途而废。 从 战术高能激光 到 机载激光 ,从理论突破到工程实现,每一步都像在钢丝上跳舞。 最要命的是技术瓶颈:能效太低,大气干扰,重量惊人,携带不便。你想想,在飞机上装一堆巨型燃料罐,既危险还笨重。 按照当时的技术水平,张召忠的判断确实有道理。 可现实总爱开这种"打脸"的玩笑。 2025年9月3日, 纪念抗战胜利80周年 的阅兵式上,一个场面让全世界都愣住了。 白色涂装、深蓝色屏幕 ,造型科幻的 LY-1舰载激光武器系统 缓缓驶过天安门广场。 操作它的官兵更是直接表示,这已经是" 能打仗的装备 "。

可现实总爱开这种"打脸"的玩笑。 2025年9月3日, 纪念抗战胜利80周年 的阅兵式上,一个场面让全世界都愣住了。 白色涂装、深蓝色屏幕 ,造型科幻的 LY-1舰载激光武器系统 缓缓驶过天安门广场。 操作它的官兵更是直接表示,这已经是" 能打仗的装备 "。 数据更是让人震撼: 150千瓦功率 , 15秒击毁 6公里外的无人机, 1秒内压制 20公里目标的光电系统。 这个反转实在太快,快得让人有些措手不及。 美国烧钱中国动脑,差在哪 为什么美国人屡战屡败的"天坑",中国人却悄无声息地填平了? 答案藏在两套完全不同的 工程哲学 里。

数据更是让人震撼: 150千瓦功率 , 15秒击毁 6公里外的无人机, 1秒内压制 20公里目标的光电系统。 这个反转实在太快,快得让人有些措手不及。 美国烧钱中国动脑,差在哪 为什么美国人屡战屡败的"天坑",中国人却悄无声息地填平了? 答案藏在两套完全不同的 工程哲学 里。 美国人搞尖端武器,思路向来是" 一步到位 ",追求打造一个无所不能的"完美神器"。 他们起点设得极高,投入也极大,希望一上来就解决所有问题。 听起来很霸气,但风险在于技术整合难度呈指数级增长。 系统稳定性极差,任何一个环节掉链子,整个项目就可能崩盘。

美国人搞尖端武器,思路向来是" 一步到位 ",追求打造一个无所不能的"完美神器"。 他们起点设得极高,投入也极大,希望一上来就解决所有问题。 听起来很霸气,但风险在于技术整合难度呈指数级增长。 系统稳定性极差,任何一个环节掉链子,整个项目就可能崩盘。 中国走的却是另一条路,一条更务实、更讲究 迭代优化 的路线。 这种工程哲学的核心,是" 可用 "压倒" 完美 "。 与其耗费巨量资源去追逐一个遥不可及的终极目标,不如先造出一个能用、好用、可以快速部署的版本。 然后在实践中不断完善。

中国走的却是另一条路,一条更务实、更讲究 迭代优化 的路线。 这种工程哲学的核心,是" 可用 "压倒" 完美 "。 与其耗费巨量资源去追逐一个遥不可及的终极目标,不如先造出一个能用、好用、可以快速部署的版本。 然后在实践中不断完善。 LY-1 的成功就是最好的例子。 中国的策略是" 舰载先行、陆基衍生 "。 他们没有一开始就在紧凑的驱逐舰上动脑筋,而是聪明地选择大型两栖舰船作为最早的上舰测试平台。 这种船空间宽裕、电力充足,简直就是个移动的海上试验场。

LY-1 的成功就是最好的例子。 中国的策略是" 舰载先行、陆基衍生 "。 他们没有一开始就在紧凑的驱逐舰上动脑筋,而是聪明地选择大型两栖舰船作为最早的上舰测试平台。 这种船空间宽裕、电力充足,简直就是个移动的海上试验场。 如果你仔细看,会发现早期试验装置和最终亮相的 LY-1 ,在外观结构上高度相似。 这说明中国的研发路径是一脉相承、持续优化的。 他们成功的关键,并不仅仅是造出了一个大功率的激光发生器。 而是踏踏实实地解决了 电力供应、冷却系统、光束控制 等一系列让武器能打仗的"瓶颈"子系统。

如果你仔细看,会发现早期试验装置和最终亮相的 LY-1 ,在外观结构上高度相似。 这说明中国的研发路径是一脉相承、持续优化的。 他们成功的关键,并不仅仅是造出了一个大功率的激光发生器。 而是踏踏实实地解决了 电力供应、冷却系统、光束控制 等一系列让武器能打仗的"瓶颈"子系统。 藏在激光背后的中国密码 当然,这种务实的工程哲学也不是凭空来的。 它的背后,是长达 半个世纪 的战略耐心和技术积淀。 今天我们看到的成果,其实是几代人默默耕耘的结果。 看似是"弯道超车",实际上是在"直道"上跑了很久很久。

藏在激光背后的中国密码 当然,这种务实的工程哲学也不是凭空来的。 它的背后,是长达 半个世纪 的战略耐心和技术积淀。 今天我们看到的成果,其实是几代人默默耕耘的结果。 看似是"弯道超车",实际上是在"直道"上跑了很久很久。 中国的激光武器研究,最早可以追溯到1964年启动的" 640工程 "。 在那个年代,中国就曾成功制造出达到当时世界先进水平的激光系统。 虽然这个宏大的工程因为技术和经济原因,在80年代初被迫终止。 但它保留了宝贵的技术火种和人才队伍。

中国的激光武器研究,最早可以追溯到1964年启动的" 640工程 "。 在那个年代,中国就曾成功制造出达到当时世界先进水平的激光系统。 虽然这个宏大的工程因为技术和经济原因,在80年代初被迫终止。 但它保留了宝贵的技术火种和人才队伍。 后来,在邓小平的倡导下,新的高技术研究发展计划,也就是我们熟知的" 863计划 "启动了。 一系列基础研究设施拔地而起,其中最引人注目的就是" 神光 "系列超级激光装置。 1986年的"神光-I",输出功率就达到了 万亿瓦量级 。 到了2000年的"神光-II",更是提升至 8万亿瓦 。

后来,在邓小平的倡导下,新的高技术研究发展计划,也就是我们熟知的" 863计划 "启动了。 一系列基础研究设施拔地而起,其中最引人注目的就是" 神光 "系列超级激光装置。 1986年的"神光-I",输出功率就达到了 万亿瓦量级 。 到了2000年的"神光-II",更是提升至 8万亿瓦 。 这些大科学装置为材料、能源、光学等领域储备了深厚的技术基础。 成了日后武器化的强大"助推器"。 有了深厚的内力,实战验证也就水到渠成。 2015年,名为" 寂静狩猎者 "的低空激光防空系统公开展示。

这些大科学装置为材料、能源、光学等领域储备了深厚的技术基础。 成了日后武器化的强大"助推器"。 有了深厚的内力,实战验证也就水到渠成。 2015年,名为" 寂静狩猎者 "的低空激光防空系统公开展示。 30至100千瓦 输出功率, 4000米 有效射程, 6秒内 锁定并摧毁目标。 2022年,沙特阿拉伯向中国采购了这套系统,并在实战中取得了首次战果。 成功拦截了也门胡塞武装发射的多架无人机。 这背后,是 电池储能、特种光学材料、精密控制 等整个国家工业体系进步的有力支撑。

30至100千瓦 输出功率, 4000米 有效射程, 6秒内 锁定并摧毁目标。 2022年,沙特阿拉伯向中国采购了这套系统,并在实战中取得了首次战果。 成功拦截了也门胡塞武装发射的多架无人机。 这背后,是 电池储能、特种光学材料、精密控制 等整个国家工业体系进步的有力支撑。 中国已成为全球最大的工业激光市场和应用市场。 在激光材料、光学器件、控制系统等领域的民用技术进步,反过来又促进了军用激光武器的发展。 这种 军民融合 的发展模式,使得中国激光武器研发能够以更低成本、更快速度实现技术突破。 一束光如何改写战争规则 激光武器的成功部署,还在于它精准的 战术定位 。

中国已成为全球最大的工业激光市场和应用市场。 在激光材料、光学器件、控制系统等领域的民用技术进步,反过来又促进了军用激光武器的发展。 这种 军民融合 的发展模式,使得中国激光武器研发能够以更低成本、更快速度实现技术突破。 一束光如何改写战争规则 激光武器的成功部署,还在于它精准的 战术定位 。 它不是要取代一切,而是要成为一个高效的"补漏者"和"颠覆者"。 从海军最头疼的防御短板切入。 现代海战中,军舰最怕什么? 无人机蜂群、巡航导弹 这类"低、慢、小"目标的饱和攻击。

它不是要取代一切,而是要成为一个高效的"补漏者"和"颠覆者"。 从海军最头疼的防御短板切入。 现代海战中,军舰最怕什么? 无人机蜂群、巡航导弹 这类"低、慢、小"目标的饱和攻击。 传统的舰炮和近防系统虽然厉害,但备弹有限,打完了就得"裸奔"。 而且拦截成本居高不下。 激光武器恰好完美解决了这个痛点。 它以 光速 进行打击,瞄准即命中。

传统的舰炮和近防系统虽然厉害,但备弹有限,打完了就得"裸奔"。 而且拦截成本居高不下。 激光武器恰好完美解决了这个痛点。 它以 光速 进行打击,瞄准即命中。 它依赖电力,只要船还有电,理论上就拥有" 无限弹药 "。 它的拦截成本极低鑫创国际,开一炮的成本可能还不够买个盒饭。 这种高效费比的非对称防御能力,让它成为应对饱和攻击的理想选择。 更厉害的是,它的作战模式非常灵活,具备 可调节性 。

它依赖电力,只要船还有电,理论上就拥有" 无限弹药 "。 它的拦截成本极低鑫创国际,开一炮的成本可能还不够买个盒饭。 这种高效费比的非对称防御能力,让它成为应对饱和攻击的理想选择。 更厉害的是,它的作战模式非常灵活,具备 可调节性 。 低功率下,它可以用于侦测和干扰,让对方的精密光学设备瞬间"致盲"。 高功率下,它又能直接烧穿目标,实现硬杀伤。 这种软硬一体的能力,极大地丰富了战术选择。 当然,它也并非无敌,性能依然会受到恶劣天气和大气条件的影响。 跟踪高速高机动性目标也仍有挑战。 但它的价值在于,与导弹、火炮这些传统武器形成互补。 构成一个反应更快、持续作战能力更强的 多层次防御体系 。 目前,世界上多数大国的激光武器还停留在试验阶段。

低功率下,它可以用于侦测和干扰,让对方的精密光学设备瞬间"致盲"。 高功率下,它又能直接烧穿目标,实现硬杀伤。 这种软硬一体的能力,极大地丰富了战术选择。 当然,它也并非无敌,性能依然会受到恶劣天气和大气条件的影响。 跟踪高速高机动性目标也仍有挑战。 但它的价值在于,与导弹、火炮这些传统武器形成互补。 构成一个反应更快、持续作战能力更强的 多层次防御体系 。 目前,世界上多数大国的激光武器还停留在试验阶段。 公开的系统功率大多在 几十千瓦 的级别。 而外媒推测, LY-1 的功率可能已经超过了 200千瓦 。 这意味着,中国在这一领域的实际装备水平,可能已经走在了世界前列。 LY-1 的亮相,不仅仅是一款新武器的登场。

公开的系统功率大多在 几十千瓦 的级别。 而外媒推测, LY-1 的功率可能已经超过了 200千瓦 。 这意味着,中国在这一领域的实际装备水平,可能已经走在了世界前列。 LY-1 的亮相,不仅仅是一款新武器的登场。 它更像是一个宣言,验证了一种区别于西方传统模式的技术发展路线的成功。 它告诉世界,在尖端科技领域,中国已经不再满足于跟随和模仿。 而是能够根据自身国情和战略需求,走出一条务实、高效且可持续的 自主创新之路 。

它更像是一个宣言,验证了一种区别于西方传统模式的技术发展路线的成功。 它告诉世界,在尖端科技领域,中国已经不再满足于跟随和模仿。 而是能够根据自身国情和战略需求,走出一条务实、高效且可持续的 自主创新之路 。 结语 回望这场"预测翻车秀",技术的飞跃只是表象, 发展模式 的胜利才是内核。 从高铁到5G,从航天到激光武器,中国正在用务实和耐心重新定义" 中国速度 "。 下一个被现实打脸的预测会是什么?你觉得专家们还会在哪个领域看走眼?

结语 回望这场"预测翻车秀",技术的飞跃只是表象, 发展模式 的胜利才是内核。 从高铁到5G,从航天到激光武器,中国正在用务实和耐心重新定义" 中国速度 "。 下一个被现实打脸的预测会是什么?你觉得专家们还会在哪个领域看走眼?

小散配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。